Die indo-europäische Telegraphenlinie in Originaldokumenten

Liebevoll zusammengestellt von Fritz Jörn – auf www.Joern.De/Indolinie.htm. Siehe auch die Glosse aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 30. 11. 2004

und Ernst Höltzer aus Kleinschmalkalden, Telegraphist in Julfa*) bei Isfahan, Fotograph.

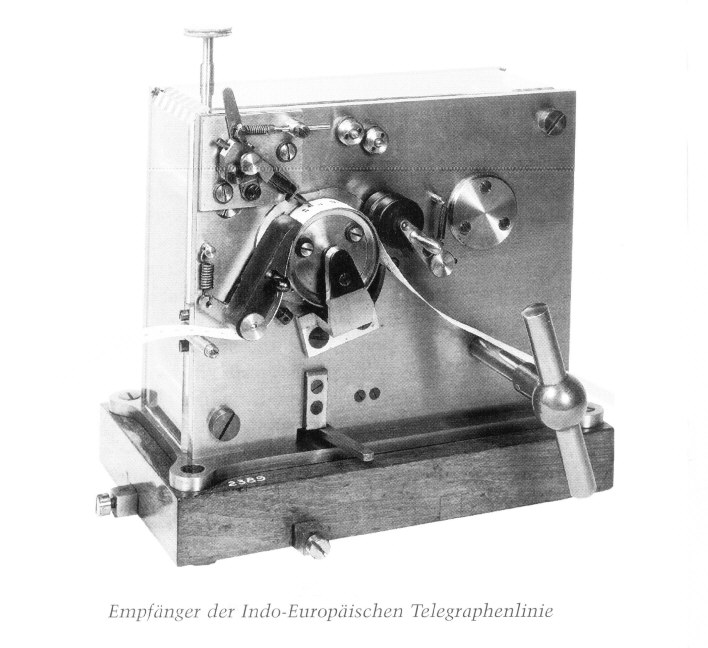

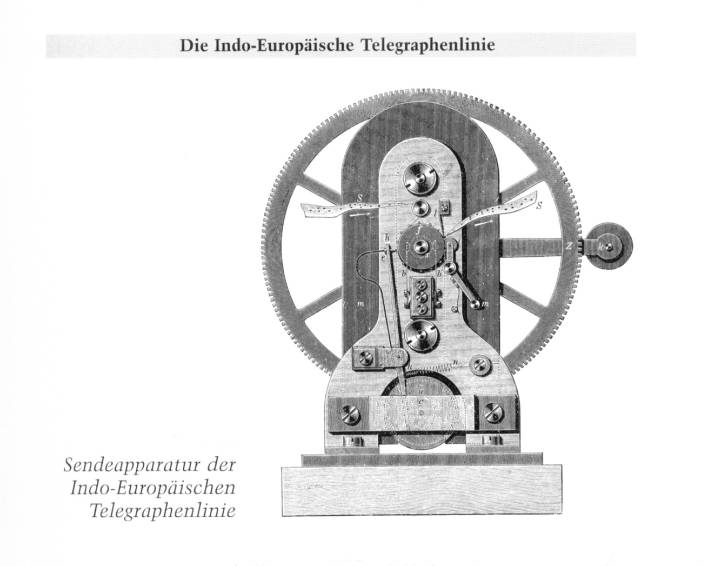

Zu den Geräten: »Das für die Indo-Europäische Linie bestimmte automatische Telegraphensystem«.

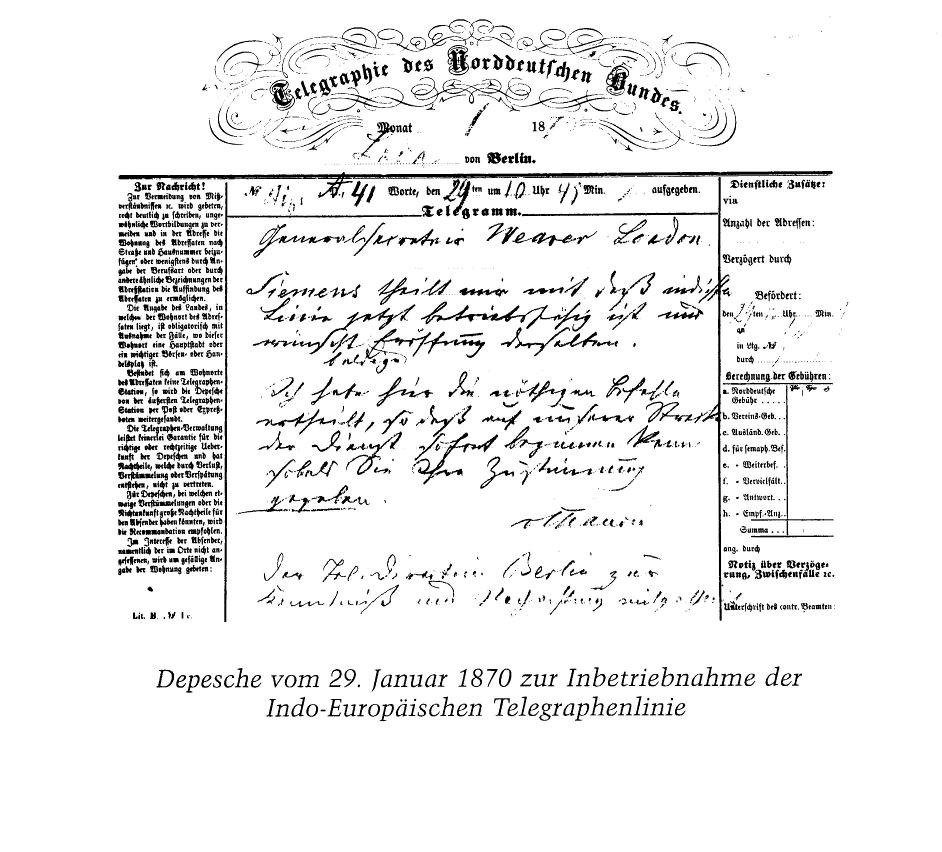

Es war eine Rekordleistung, als am 12. April 1870 nach nur zwei Jahren Bauzeit – doch rund zwölf Jahre langen Vorbereitungen – die 11.000 km lange Telegraphenleitung von London nach Kalkutta eröffnet wurde. Es sollen 70.000 »Stützpunkte«, meist Maste, gebaut worden sein, in der Wüste sogar aus Gusseisen! Die Leitung führte über Lowesoft und Emden nach Preußen, dort über Berlin bis Thorn in Westpreußen, in Rußland über Warschau, Shitomir, Odessa, Kertsch, Suchum, Tiflis, Eriwan bis Djulfa*), dann in Persien über Täbris und Teheran bis Bushir am Golf, unterwasser bis Karachi, dann im Hindustan bis Kalkutta am Meerbusen von Bengalen. Ich habe dazu Literatur gefunden und stelle sie hier voller Respekt zur Verfügung. Bilder finden Sie am Ende (Ich hoffe, Google liest so weit).

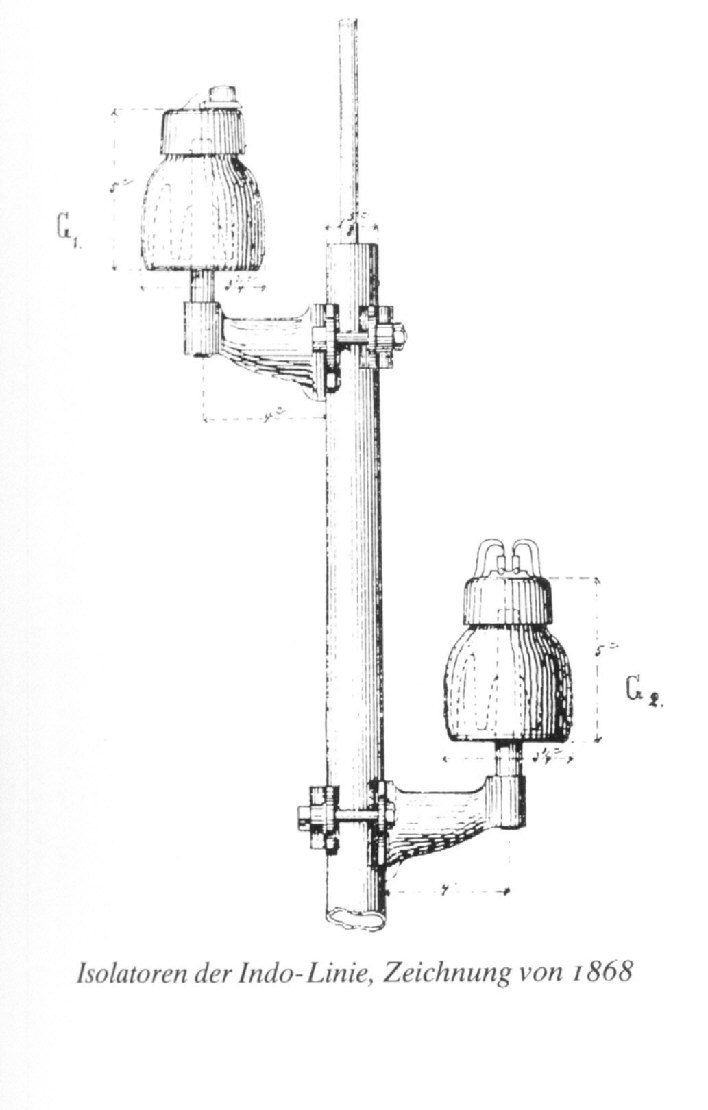

Ich suche noch technische Informationen zum Betrieb: Wie wurden die Lochstreifen am Anfang erzeugt? Wie oft und wo wurde umtelegraphiert? Pupinisierungen waren ja noch nicht bekannt (1899 erfunden, s. Historie). Warum waren das im Bild (Persien) drei Drähte (Isolatoren), wobei Feldenkirchen nur von »zwei Drähten von 6 mm Durchmesser« schreibt? Musste eine separate innerpersische Leitung mit gelegt werden? Wie kam die lange Übertragungszeit zusammen?

Wenn Sie mehr zur »Indolinie« haben, auch nur Dank oder Kommentare, schreiben Sie mir: Fritz@Joern.De — Bonn, im November 2004

Zu meiner Homepage www.Joern.De, zu historischen Daten www.joern.de/handypc/handypctext.htm#hist, alles ©Fritz Jörn MMIV)

P.S. In der »indo-europäischen« Linie schreibt man »indo-europäisch« eigentlich immer klein. Der Begriff wird allerdings wohl aus Stolz oft als Eigennamen großgeschrieben; ich habs dann dabei belassen.

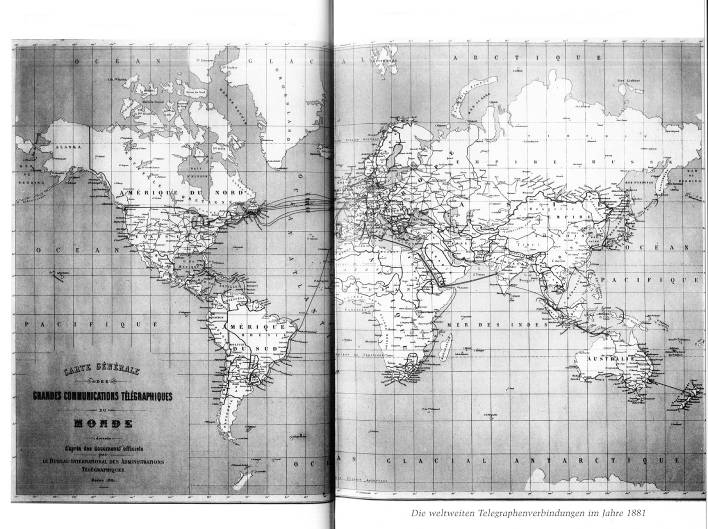

Sigfrid von Weiher und Herbert Goetzeler, Weg und Wirken der Siemens-Werke im Fortschritt der Elektronik 1847—1980, Franz Steiner Verlag, Wiesbaden, 1972 (1981), ISBN 3-515-03691-1, Beiheft 21 der Zeitschrift für Unternehmensgeschichte, 3., neu bearbeitete und erweiterre Auflage 1981, Seite 16 enthält die (hier klickbare) Landkarte (und weitere Bilder, s. u.).

Links unten in der Karte »nach Ad. Stieler’s Handatlas 1837« bedeutet wohl, dass Lage der Orte von dort übernommen wurde. »C.« müsste hier m. E. Kabul sein. 1891: »Telegraphenverbindungen der Erdtheile«.

Thorn an der Weichsel in Westpreußen war die preußische Grenzstadt, Warschau schon in Rußland. Von dort geht es über Shitomir (Žitomir, Zhytomir) nach Odessa. Nikol. ist Nikolajew, Per. ist Perekop. Mein Andrees Allgemeiner Handatlas aus dem Jahr 1910 zeigt auf dem Blatt »Europäisches Ruszland«, Seiten 131, 132, den Verlauf der Linie dort: Cherson, Berislaw (dort Abzweigung nach Rostow usw.), Simferopol, Suja (Karte Asiatische Türkei, Seiten 143, 144), Karasubasar, Star., Feodosia (Kaffa), Argin, Kertsch, Ramon, Jekaterinodar, Suchumkale, Kutais, dann wieder von Tiflis (Abzweigung? nach Wladikawkas), Eriwan, Nachitschewan, Djulfa (Džulfa*)[Julfa], (Ordubad?).

Bis zum 1. Juli 1870 hatte ein Kabel von der Krim bis zum Ostende des Schwarzen Meeres geführt. Die Karte Kaukasusländer, Seite 141, zeigt die Linie m. E. rot: das Schwarze Meer entlang über Sotschi, Pizunda, Suchumkate, Kutais, Tiflis, dann unklar nach Eriwan, Tluchaity, Kamarlu, Dawalu, Nachitschewan, Djulfa*) (Abzweigung nach Ordubad). Weiter in Persien über Marand, Seiwan, Sofian nach Täbris. Karte »Persien, Afghanistan und Beludschistan«, Seiten 145, 146, führen weiter: Basmandj, Hadji-Agha, Karatschemen, Turkamen, Miane, Djemalabad, Sartschem, Sendjan, Sultanie, Sain-Kala, Chorremdeppe, Kaswin, Teheran. Von Teheran – rot gestrichelte Linie – vermutlich über Kum, Sinsin, Kaschan, Kohrud, Soh, Murtschehur und Ges nach Isfahan; weiter über Djulfa*), Muhijar, Kumische, Maksudbeg, Aminabad, Jasdichast, Schulgistan, Abadeh, Surmek, Chan-i-Kora, Dehbid, Chan-i-Kergan, Murghab, Siwend, Kenara, Siryan nach Schiras. Von dort über Chan-i-Sinijan, Kaserun, Konartacht, Daliki, Borasdja, Koschab, Ahmedi nach Buschir am Golf, auch Abu-Schehr oder Abuschehr genannt.

*) Es gab damals zwei Orte namens Julfa (Dschulfa, engl. Dshalfa usw.) : Das »alte« Julfa an der Nordgrenze Persiens bei Nachitchewan in Georgien (siehe Landkarte, der Fluss Aras als Grenze zwischen Russland und Persien) und das »neue« Julfa, ein südlicher Nachbarort und später Stadtteil von Isfahan, mitten in Persien. Vom »alten« Julfa waren zu Beginn des 17. Jahrhunderts über 15.000 Armenier ins »neue« vertrieben worden. fj

*) Es gab damals zwei Orte namens Julfa (Dschulfa, engl. Dshalfa usw.) : Das »alte« Julfa an der Nordgrenze Persiens bei Nachitchewan in Georgien (siehe Landkarte, der Fluss Aras als Grenze zwischen Russland und Persien) und das »neue« Julfa, ein südlicher Nachbarort und später Stadtteil von Isfahan, mitten in Persien. Vom »alten« Julfa waren zu Beginn des 17. Jahrhunderts über 15.000 Armenier ins »neue« vertrieben worden. fj

Seite 15 und 17:

Die Indo-Linie, ein weltweites Unternehmen

Während die Aktivitäten der Berliner Firma im Osten durch Carl, in England und seinen Kolonien durch William vorangetrieben wurden, zeigte es sich in der zweiten Hälfte der sechziger Jahre als erforderlich, die ganze Kraft des Gesamthauses auf eine international imponierende Leistung der Nachrichtentechnik zu konzentrieren. Es war schon die Rede von dem seit 1856 bestehenden Plan einer transkontinentalen Nachrichtenverbindung zwischen England und Indien. Inzwischen hatte sich die wirtschaftliche und militärische Bedeutung Indiens noch vermehrt. Die Abwehr des Sepoy-Aufstandes 1857-58 hatte gezeigt, daß die Briten die Festigkeit ihrer Position wesentlich der elektrischen Telegrafie verdankten, die Sir William O’Shaughnessy (1809-1889) wenige Jahre zuvor dort eingerichtet hatte. Nach dem damaligen Erkenntnisstand waren die Seekabel durch das Mittelmeer und das Rote Meer noch keineswegs so zuverlässig, daß man sie als alleiniges Rückgrat der elektrischen Nachrichtenverbindung anerkennen mochte. Auch die Zusammenkettung bestehender nationaler Telegrafennetze unter Inkaufnahme des Umsprechens war für die englische Politik und Wirtschaft keine befriedigende Vorstellung. So traf das Angebot von William Siemens ins Schwarze, als er 1867 eine Indo-Europäische Telegrafenlinie im Rahmen einer Gesellschaft englischen Rechts zu bauen empfahl. Die Voraussetzungen staatsrechtlicher Art hatte er mit seinen Brüdern in Deutschland, Rußland und Persien schon in Form von Konzessionen geklärt. Das technische System, das Werner Siemens in Berlin entwickelt hatte, betraf einen Schreibtelegrafen besonderer Art, der nach dem Prinzip des polarisierten Relais arbeitet und auch die Empfindlichkeit eines Relais aufweist. Der Sendevorgang wurde durch Lochstreifen automatisiert, ein Umsprechen war lediglich in Teheran erforderlich. Im Frühjahr 1870 konnte die Linie dem Betrieb übergeben werden. Nach Behebung eines Schadens – der durch ein Erdbeben an dem Seekabelabschnitt im östlichen Schwarzen Meer eingetreten war – hat die Linie, abgesehen von kriegszeitlichen Abschaltungen, bis 1931 technisch und wirtschaftlich sehr befriedigend gearbeitet. Sie hat den Namen Siemens international weit bekanntgemacht und dazu beigetragen, den indischen Subkontinent Europa näherzubringen. Die Linienführung von London über Preußen, Rußland und Persien, dann mittels eines Küstenkabels durch den Persischen Golf von Buschir nach Karachi und durch Indien bis Kalkutta mißt nahezu 11.000 Kilometer; sie war damals eine der größten technischen Weltsensationen.

Georg Siemens, Geschichte des Hauses Siemens, Erster Band 1848—1903, Verlag Karl Alber München, 1947, Erste Auflage (später auch unter »Der Weg der Elektrotechnik, Geschichte des Hauses Siemens«, Bd.1, Freiburg München 1961) Seiten 45—48:

Eine weitere Aufgabe stellte sich mit der zunehmenden Größe der zu überbrückenden Entfernungen. Es war nicht nur der wachsende Leitungswiderstand, der den Telegraphierstrom schwächte, es waren auch die bei der Unvollkommenheit des damaligen Leitungsbaus mit wachsender Entfernung zunehmenden Leckverluste durch ungenügende Isolation, die der Reichweite des Telegraphierens [p 46] eine Grenze setzten. Wheatstone hatte bereits zu Beginn der dreißiger Jahre, also noch in der Kinderzeit der Telegraphie, die auf einer Station ankommenden zu schwachen Stromimpulse dadurch verstärkt, daß er sie zunächst, statt auf das Empfangssystem des Telegraphenapparates, auf einen empfindlichen Elektromagneten wirken ließ, dessen leichter Anker lediglich einen Kontakt betätigte. Der Kontakt anderseits schloß den Stromkreis einer Ortsbatterie, der kräftig genug war, den Empfänger sicher ansprechen zu lassen. Für dieses Prinzip hatte Wheatstone den in der Postkutschenzeit für „frische Pferde gebräuchlichen Ausdruck „Relais“ verwendet. Siemens & Halske machten aus diesem einfachen oder neutralen Relais zunächst einmal ein Präzisionsgerät von sehr hoher Empfindlichkeit.

Beim Verkehr auf längeren Kabelleitungen aber ergaben sich trotz der Anwendung von Relais dadurch Schwierigkeiten, daß infolge Aufladens der Leitung durch die Signalgabe die einzelnen Stromimpulse nur verwaschen, also nicht deutlich von einander unterschieden, ankamen. Dem suchte Werner Siemens durch Verwendung kurzer, scharfer Impulse zu begegnen, wie sie durch das plötzliche Entstehen und Verschwinden eines magnetischen Feldes in einer Drahtspule, also durch die sogenannte Induktion, hervorgerufen werden. Man kann sie entweder dadurch erzeugen, daß man zwei Spulen auf einen gemeinsamen Eisenkern aufbringt und die erste, die primäre, von einer Gleichstromquelle. einer Batterie etwa, durch Ein- und Ausschalten stoßweise erregt, sodaß durch das entstehende und verschwindende magnetische Feld in der zweiten, der sekundären, die gewünschten scharfen Stromimpulse induziert werden, oder man kann eine Spule durch einen Kurbelmechanismus im Felde eines permanenten Magneten drehen. In beiden Fällen erhält man Wechselströme, indem je zwei aufeinanderfolgende Stromimpulse die entgegengesetzte Richtung haben.

Das erste Verfahren wandte Werner Siemens auf den Morsebetrieb an und nannte das so gebildete Telegraphiersystem den Induktionsschreibtelegraphen. Das bisher verwendete neutrale Relais konnte er aber in diesem Falle nicht gebrauchen, denn bei jedem Ein- und Ausschalten des Primärkreises durch die Morsetaste, einen Punkt oder einen Strich darstellend. entstanden im Sekundärkreise jeweils zwei Impulse entgegengesetzter Richtung, [p 47] die den Anker des Relais zweimal angezogen und damit zwei Punkte erzeugt hätten. So schuf er das polarisierte Relais. Bei diesem sind die beiden Schenkel des hufeisenförmigen Elektromagneten aus weichem Eisen dadurch vormagnetisiert, daß man sie auf den einen Pol eines permanenten Stahlmagneten gesetzt hat, während der andere Pol dieses Magneten in eine bewegliche Stahlzunge ausmündet, die zwischen den beiden Polen des Elektromagneten spielen kann. Durchfließt nun ein kurzer Stromimpuls die Spulen des Elektromagneten, so wird der bereits vorhandene Magnetismus des einen Elektromagnetpols verstärkt, der des anderen geschwächt, und die Zunge legt sich nach der einen Seite um, wo sie einen Kontakt berührt und damit den Ortsstromkreis schließt. Der nächste Impuls entgegengesetzter Richtung legt die Zunge nach der anderen Seite um und öffnet den Ortsstromkreis wieder, sodaß die von der Morsetaste ursprünglich gegebenen Zeichen im Ortsstromkrise richtig wieder erscheinen. In ihren beiden Endlagen wird die Zunge durch den immer vorhandenen Magnetismus des permanenten Magneten festgehalten; sie braucht also keine Feder und folgt bei dem kleineren Spiel, das sie ausführen kann, jedem Impuls, unabhängig von seiner Stärke, mit großer Schnelligkeit und Präzision. Von dem Siemensschen Induktionstelegraphen aus hat das polarisierte Relais in mannigfachen Abwandlungen Eingang in alle späteren Telegraphensysteme gefunden und die moderne Telegraphie erst möglich gemacht.

Wollte man anderseits einen Wechselstrom, sei es zum Senden von Stromstößen für den Zeigertelegraphen, sei es zum Auslösen eines Läutewerks oder zum Betätigen eines Weckers, durch Bewegung einer Spule im magnetischen Felde unmittelbar erzeugen, so mußte man diese Spule so drehen, daß sie dabei von einem möglichst kräftigen magnetischen Flusse durchsetzt wurde. Die bisher dafür Anordnungen waren recht unvollkommen. Werner Siemens legte mehrere hufeisenfömige, kräftig magnetisierte Stahllamellen parallel und gab ihren Polschuhen eine gemeinsame Bohrung, in der sich ein zylindrischer Körper aus weichem Eisen, der Anker, mit geringem Luftzwischenraum drehen konnte. Aus dem Zylinderkörper wurden an zwei diametral gegenüberliegenden Stellen des Umfangs parallel zur Achse zwei breite, tiefe Nuten eingefräst, und in diese eine Spule so eingewickelt, daß ihre Windungen in den Nuten ebenfalls parallel zur Achse lagen und [p 48] den Nutenraum ganz ausfüllten. Damit war die sich mit dem Anker drehende Spule völlig in das magnetische Feld der Pole eingetaucht und ein Höchstmaß von Induktionswirkung erzielt. Der nach seiner Querschnittsform so genannte Doppel-T-Anker hat sich als Urform der Wechselstrommaschine bis auf den heutigen Tag erhalten.

Seiten 62—85:

III.

TRANSKONTINENTALE TELEGRAPHIE

Die Telegraphie oder richtiger ausgedrückt die Weiterentwicklung des Telegraphentechnik gedieh in der Tat bei Siemens & Halske in diesen Jahren nicht recht, die dem kritischen Zeitpunkt von 1867 vorausgingen. Es lag das wohl in erster Linie daran, daß Werner Siemens mit tausenderlei Plänen, Unternehmungen. Reisen und Sorgen belastet – unter anderem war seine Frau inzwischen hoffnungslos erkrankt – sich nicht die Zeit und Muße nahm, dem Gegenstande seine dauernde Aufmerksamkeit zu widmen, denn vorläufig war er noch immer sein eigener Entwicklungsleiter und Chefkonstrukteur, und so etwas kann man nicht nebenbei und mit Unterbrechungen betreiben. Auch eine geniale konstruktive Begabung mit großer erfinderischer Phantasie kann auf einen Irrweg geraten und sich darauf festfahren, wenn die Zeit zum Umschauen und geruhsamen Erfassen des Gesamtbildes mit den Augen fehlt. Das mußte er auch zu seinem Schaden erfahren.

Bereits zu Beginn der sechziger Jahre war er wieder auf seine früheren Bemühungen zurückgekommen, einen Drucktelegraphen zu schaffen, also einen Apparat, der die Nachricht gleich in Druckbuchstaben niederschreibt, um das lästige Übersetzen der Morseschrift zu ersparen. Selbst wenn ein solcher Telegraph etwas langsamer arbeiten sollte als der von Morse, konnte des unter Umständen durch das Anfallen eines zur Weitergabe fertigen Telegrammes wider wettgemacht werden. Bald nach Schaffung seines ersten Zeigertelegraphen hatte er daher diesen mit einem Typenrade gekuppelt, das durch radiale Schlitze m einem Stern federnder Speichen aufgelöst war; jede dieser Speichen trug an ihrem Ende eine Letter, die im richtigen Augenblicke, wenn sie gerade vor einem ruckweise fortwandernden Papierstreifen stand, durch [p 63] Erregung eines Elektromagneten gegen den Streifen geschlagen und so abgedruckt wurde. In ihrer ersten Form war die Konstruktion etwas unbeholfen gewesen, aber inzwischen war sie so durchgearbeitet worden, daß man ernsthaft an ihre Telegraphenbetriebe denken konnte. Sanguiniker, der Werner Siemens nun einmal war, träumte er bereits davon, damit „alle langen submarinen Linien in die Hand zu bekommen“, auch wollte er den Apparat für 1000 Pfund Sterling das Stück in England verkaufen. Aber da tauchte, aus den Vereinigten Staaten kommend, ein von einem gewissen Hughes erfundener Apparat auf, der inzwischen in Frankreich eingeführt worden war. Nach allem, was man von diesem hörte, entwickelte er gegenüber dem von Siemens eine erheblich größere Übertragungsgeschwindigkeit, und die französische Telegraphenverwaltung, ernstzunehmende Leute, wie man wußte, war nach einjährigem Versuchsbetriebe von Hughes-Apparat begeistert. Dann war es mit dem Typenraddrucker von Siemens nichts, denn dessen Geschwindigkeit ließ sich nicht mehr vergrößern. Mit einer Art von Verbissenheit kehrte Siemens nun zu der Idee zurück, zur besseren Ausnutzung stark beanspruchter Leitungen die Übertragungsgeschwindigkeit des Morse-Apparates weit über das Maß zu steigern, das ein geübter Beamter mit der Taste erreichen konnte, um die Übersetzungszeit und noch etwas mehr einzusparen und damit den neuen Typenraddrucker doch noch zu schlagen. Zu diesem Zwecke mußte man die Telegramme irgendwie vorbereiten, aufspeichern und dann maschinell über die Leitung jagen, so wie beim Drucken eine gesetzte Druckform in die Schnellpresse gegeben wird. Das einfachste Mittel dazu war der Lochstreifen, der schon 1846 zuerst in England benutzt und später von Siemens aufgegriffen und erheblich verbessert wurde. In einem schmalen Papierstreifen stanzte eine Lochmaschine kleine, runde Öffnungen, die je nach dem zu gebenden Texte in verschiedener Weise aufeinander folgten. Wurde dann der Streife gleichmäßiger Geschwindigkeit durch eine Kontaktvorrichtung gezogen, so daß bei jedem Loch ein Fühlhebel die metallische Unterlage berührte und dadurch einen Stromimpuls erzeugte, so konnte man durch passende Kombinationen der Löcher und damit der Impulsfolge das Morsealphabet abbilden. Es ist nicht ganz klar, warum Werner Siemens diesen von ihm bereits betretenen, später weiter [p 64] ausgebauten und heute noch in der Telegraphie begangenen Weg glaubte zu gunsten einer neuen Erfindung verlassen zu müssen. Er hatte sich in den Kopf gesetzt, die gleiche Wirkung auch einem Verfahren zu erzielen, mit dem sich schon Morse ohne rechten Erfolg abgemüht hatte: metallische Kontakte sollten in Schienen eingefügt, so wie der Setzer die Lettern anordnet, und da durch den mit Kontaktfühlern versehenen Geber gezogen werden. Die Bewegung dieser Telegraphiermaschine erfolgte durch ein Tretmechanismus wie bei einer Fußtrittdrehbank oder einer Nähmaschine; bei längerem Betriebe mußte also der Beamte über eine ausdauernde Beinmuskulatur verfügen. Mit dieser Konstruktion quälte er sich und die Werkstatt mehrere Jahre lang; schließlich war er auch so weit gekommen. daß ein Versuchsbetrieb auf der Linie Berlin—Frankfurt eingerichtet wurde, der sich der besondere Protektion des Direktors der preußischen Telegraphen, v. Chauvin, erfreute und von dem die Öffentlichkeit allerhand Aufsehen machte, so daß eines Tages sogar der sehr populäre preußische Kronprinz mit seiner Frau, der Tochter der Königin Viktoria, in der Markgrafenstraße erschien, um sich das Wunder vorführen zu lassen. Schon glaubte Siemens, seinen Schnellschreiber, wie er ihn nannte, als den Telegraphenapparat der Zukunft ansprechen zu dürfen, als bekannt wurde, daß auch die größten englischen Telegraphengesellschaften, nach Frankreich, Italien und Rußland, sich zur Einführung des Hughes-Apparates entschlossen hätten. Jetzt wurde auch v. Chauvin unsicher, und damit war das Schicksal des „Schnellschreibers“ besiegelt. Schweren Herzens gab man bei Siemens & Halske im Jahre 1865, nach vielen Mühen, Probeausführungen und kostspieligen Versuchen das Rennen auf und erkannte die Überlegenheit des Hughes-Apparates an.

Dieses Gerät hatte eine eigenartige Entwicklungsgeschichte hinter sich. David Edward Hughes, ein gebürtiger Engländer, war in jungen Jahren mit seinen Eltern nach den Vereinigten Staat ausgewandert, hatte Naturwissenschaften studiert, war Lehrer an einem College geworden und hatte sich ziemlich viel mit Frage der Telegraphie beschäftigt. So wurde er in einen Streit hineingezogen, der zwischen der damals größten Telegraphengesellschaft, der American Telegraph Co., und der American Associated Press ausgebrochen war. Die Telegraphengesellschaft übervorteilte die Presse mit ihren Gebühren und besaß außerdem das alleinige Benutzungsrecht [p 65] für den Morseapparat, so daß die konkurrierenden Unternehmungen, auf die sich die Presse stützen wollte, mit ihren Zeigertelegraphen nicht recht gegen sie aufkommen konnten. Die Associated Press berief daher Hughes auf Grund seiner Vorversuche nach New York und stellte ihm die Mittel zur Verfügung, um dem von ihm entwickelten Apparat die endgültige Form zu geben und ihn in die Praxis einzuführen. Nachdem er diese Aufgabe zur Zufriedenheit seiner Auftraggeber erledigt hatte, begab sich Hughes zur Verwertung seiner Erfindung nach Europa und kam, nachdem er in England keinen Erfolg hatte, nach Frankreich, wo die Staatstelegraphenverwaltung das System für 200 000 Franken ankaufte. Sie betraute mit der Ausführung die Werkstätten von G. Froment, wo der Apparat gegenüber der amerikanischen Form im Zusammenarbeiten mit Hughes in wichtigen Einzelheiten verbessert wurde, um von da aus seinen Siegeszug durch ganz Europa anzutreten. Seinen großen Erfolg verdankte das Gerät neben der Arbeits- und Zeitersparnis, die das Niederschreiben des Telegramms gleich in lesbarer Druckschrift bedeutete, seiner hohen Telegraphiergeschwindigkeit. Das Arbeitsprinzip war, wie bei allen großen technischen Erfindungen, sehr einfach. Sende- und Empfangsteil sind zu einem geschlossenen Ganzen vereinigt; der sendende Apparat schreibt sein eigenes Telegramm zur Kontrolle mit, wie bei allen neueren Telegraphiersystemen. Durch ein großes, kräftiges Uhrwerk mit schwerem Arbeitsgewicht wird ein Typenrad mit waagerechter Achse in schnelle Drehzahl – zwei Umdrehungen in einer Sekunde – versetzt, das auf seinem Umfange die zu telegraphierenden Buchstaben, Ziffern und Satzzeichen trägt. Dieses Typenrad läuft beim Sender und Empfänger synchron, das bedeutet: Die Räder haben nicht nur genau die gleiche Geschwindigkeit. sondern auch die gleiche Phasenlage; wenn also in einem bestimmten Augenblicke beim Sender etwa der Buchstabe x auf dem tiefsten Punkte des Umfanges steht, dann auch so beim Empfänger. Die Einstellung und dauernde Innehaltung des Synchronismus wird durch ziemlich verwickelte Reguliereinrichtungen erreicht, indem die beiden zusammenarbeitenden Apparate durch bestimmte Stromimpulse sich über die Leitung gegenseitig kontrollieren und korrigieren.

Zum Senden dient ein Tastenwerk nach dem Vorbilde des Klaviers mit 32 Tasten. Drückt man etwa die Taste X, so wird beim [p 66] Sender in dem Augenblicke, in dem auf dem Typenrade der Buchstabe x den tiefsten Punkt erreicht hat, wo sich nämlich die Drehvorrichtung befindet, der Papierstreifen gegen das Rad geschlagen und der Buchstabe gedruckt, und das Gleiche geschieht, durch einen kurzen Stromimpuls veranlaßt, beim Empfänger. Der Druckvorgang vollzieht sich fliegend, also ohne daß das Rad angehalten wird, daher die große Arbeitsgeschwindigkeit. Das ist im Grunde genommen alles, aber es läßt sich denken, daß diese Manipulationen einen recht verwickelten Mechanismus und höchste Präzision der Ausführung Voraussetzten. Als man sich daher bei Siemens & Halske dazu entschlossen hatte, den aussichtslosen Kampf aufzugeben, kaufte man das Ausführungsrecht für 15 000 Tal an und begann, das große Können der Werkstatt an die Herstellung und Vervollkommnung des Hughes-Apparates zu setzen. Als einzige Firma in Mitteleuropa, die vorläufig in der Lage war, das komplizierte Gebilde mit einem hohen Grade von Betriebssicherheit herzustellen, hat sie den Hauptbeitrag zu seiner großen Verbreitung geleistet.

Es ist schon erwähnt worden, daß Werner Siemens in jenen Jahren auch der elektrischen Meßtechnik seine besondere Aufmerksamkeit schenkte, und hier kam ihm zu statten, daß er als Schüler der im Gegensatz zur bisherigen spekulativen Naturbetrachtung in Deutschland neu entstandenen Experimentalphysik im messenden Versuch das Fundament des Fortschritts in der Physik erblickte. Die langsam Umriß und Form gewinnende Elektrizitätslehre forderte zum Messen geradezu heraus, denn es zeigte sich, daß ihre Meßmethoden allen anderen bisher bekannten Verfahren überlegen waren. Bis dahin war das empfindlichste Meßinstrument, über das die Forschung verfügte, die Waage gewesen: Sie feierte ihren Triumph im Aufblühen der Chemie, als deren Symbol man mit Recht die Waage bezeichnet hat. Jetzt trat ein neues Symbol der exakten Forschung auf, der Waage an Empfindlichkeit und umwälzender Wirkung noch überlegen: das Galvanometer.

Das Galvanometer ist die Urform aller elektrischen Meßinstrumente. Es ist entstanden aus der Beobachtung, daß eine Kompaßnadel aus ihrer Nordsüdrichtung abgelenkt wird, wenn durch einen parallel zur Nadel geführten hinreichend nahen Leiter elektrischer Strom fließt, denn der Strom erzeugt in seiner Umgebung ein magnetisches Feld, das auf das der Nadel einwirkt. Bald kam [p 67] man darauf, die Wirkung zu verstärken, indem man den Leiter in zahlreichen Windungen zu einer Spule aufwickelte, in deren Innerem die Nadel spielte. Um die Wirkung des Magnetfeldes der Erde, welches ja die Ursache für die Nordsüdrichtung der Kompaßnadel ist, schwächen und damit die Empfindlichkeit des Instrumentes zu steigern, kuppelte man zwei entgegengesetzt gerichtete, parallele Kompaßnadeln so miteinander, daß die eine innerhalb der Spule, die andere darüber oder darunter schwebte: Man mußte das ganze System dann an einem Faden aufhängen. Schließlich befestigte man an dem System einen winzigen Spiegel und betrachtete in ihm aus etwa zwei Meter Entfernung durch ein Fernrohr mit Fadenkreuz das Bild eines über dem Fernrohre angebrachten waagerechten Maßstabes; dadurch ließen sich kleinste, dem bloßen Auge kaum mehr wahrnehmbare Bewegungen des Systems messend verfolgen. Das Spiegelgalvanometer war allerdings von seinem Erfinder William Thomson, dem späteren Lord Kelvin, zunächst weniger als Meßinstrument im engeren Sinne, denn als Anzeigegerät für ganz schwache Telegraphierströme entwickelt worden; man kam damit auf die primitive Methode des Telegraphierens zurück, die Gauß und Weber vor genau fünfundzwanzig Jahren bei ihrem berühmten Versuch in Göttingen angewendet hatten. Notgedrungen, denn als Cyrus Field im Jahre 1858 sein erstes tramatlantisches Kabel verlegte, hatte man bereits aus den verunglückten Versuchen des Jahres zuvor gelernt, daß man die gewohnten Apparate und Instrumente hierbei nicht gebrauchen konnte. Das Seekabel stellt ja einen riesigen Kondensator dar, dessen eine Belegung der Leiter, die andere das Seewasser ist, beide durch das Dielektrikum der Guttaperchaisolation getrennt. Die beim Senden in den Anfang des Kabels einströmenden Elektrizitätsmengen laden zunächst den Kondensator auf; deshalb ist ihr Abströmen aus dem Ende in den Empfänger vom jeweiligen Ladungszustande des Kabels abhängig, gibt daher den Takt des Einströmvorganges, also das Signal, nur unvollkommen und verwaschen wieder. Um der Schwierigkeiten Herr zu werden, setzte man das Morsealphabet statt aus kurzen langen Stromimpulsen aus gleich langen entgegengesetzter Richtung zusammen. denn positiv und negativ unterschieden sich besser als kurz und lang, und beschränkte die Ladungsmengen durch Herabsetzung der Batteriespannung aufs Äußerste; dies und [p 68] der große Widerstand des Kabels bewirkten an seinem Ende äußerst schwache Stromschwankungen, die nur mit dem Spiegelgalvanometer zu verfolgen waren. Daß es dann auch als Meßinstrument zur Kontrolle des Kabels während der Verlegung und im späteren Betriebe verwendet wurde und von da aus schnell in den Laboratorien Eingang fand, war selbstverständlich. Das war etwa der Stand der Dinge, als Werner Siemens daran gab, das Galvanometer für die praktischen Bedürfnisse der Telegraphie weiterzubilden, bei denen in erster Linie weniger empfindliche Instrumente, aber doch solche von ausreichender Genauigkeit verlangt wurden. So schuf er unter anderem das sogenannte Haarnadelgalvanometer, bei dem ein glockenförmiges Eisenblech an zwei diametralen Stellen durch je einen breiten Schlitze aufgetrennt wurde (ein senkrechter Schnitt durch den Körper zeigte die Gestalt einer Haarnadel, daher der Name); im magnetisierten Zustande weisen die beiden Hälften entgegengesetzte magnetische Pole auf. Die dadurch erreichte geringe Drehträgheit des Systems bewirkte, daß es sich sehr schnell einstellte, und dadurch auch kurzzeitige Änderungen des Stromes leicht verfolgen ließ; so war diesem Instrumente zu danken, daß die verwickelten Vorgänge beim Betriebe der langen Leitungen messend verfolgt und gedeutet werden konnten. Eine Reihe weiterer Konstruktionen die der Widerstandsmessung, der Fehlerortsbestimmung und der Eichung, indem auf der Skala des Instrumentes die auf Grund seiner Dimensionen errechneten Werte der absoluten Einheit der Stromstärke gleich aufgetragen wurden. Es waren alles keine sensationellen Dinge, keine in die Augen fallenden Ereignisse, für die sich die Laien interessierten, es war mehr die stille Arbeit des gelehrten Technikers, der damit ebenso wie mit der bereits früher erwähnten Widerstandseinheit die weitere elektrotechnische Forschung vorbereitete. Denn diese gründete sich in weitgehendem Maße auf den Ausbau der elektrischen Meßmethoden und ihrer Instrumente.

Jeder, dessen Wirken sich in der Öffentlichkeit abspielt und von der öffentlichen Meinung beobachtet und beurteilt wird, erwirbt sich dadurch eine gewisse Reputation; sein Bild formt und gestaltet sich vor einer kleineren oder größeren Zahl von Zeitgenossen. Werner Siemens genoß schon, als er seine Firma gründete, in dem freilich noch eng begrenzten Kreise der Telegraphenfachleute in [p 69] Deutschland ein beträchtliches Ansehen, das bald über den Berliner Kreis hinaus auf das Ausland übergriff, nicht wenig gefördert durch seine Brüder in Rußland und England. Es war weniger der Erfinder, der auf die Fachwelt Eindruck machte – der glückliche Erfinder wird bei den Massen populär, wie das Beispiel Morses zeigt –, auch nicht der wissenschaftliche Forscher – in der Beherrschung des mathematischen und physikalischen Apparats war ihm William Thomson zweifellos überlegen –, und auch nicht der Unternehmer als solcher – von Cyrus Field wurde damals mehr geredet –, sondern jene eigenartige Verbindung von schöpferischer technischer Phantasie, wissenschaftlichem Geist und geschäftlichem Wagemut, wie sie in ihm zum ersten und beinahe einzigen Male in der Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts aufgetreten ist. Diese bis dahin nicht bemerkte Erscheinung zog schon etwa zehn Jahre nah Beginn seines Wirkens die Augen vieler unbefangener Beobachter auf sich, was schließlich seinen Ausdruck darin fand, daß die Berliner Universität ihn zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens zum Ehrendoktor ernannte, eine damals für einen Industriellen ganz ungewöhnliche Auszeichnung. Aber war er eigentlich ein Industrieller? Wenn man nach der Werkstatt in der Markgrafenstraße urteilte, die in jenen Jahren etwa 100 Arbeiter beschäftigte und kaum den Namen einer Fabrik verdiente, sicherlich nicht. Schon in Berlin gab es damals ganz andere Betriebe, Borsig etwa, mit deren Umfang und Arbeiterzahl die immer noch bescheidene Werkstatt von Siemens & Halske sich gar nicht messen konnte, ganz zu schweigen von Krupp, der zu Beginn der sechziger Jahre in Essen schon über 2000 Mann beschäftigte. Alfred Krupp galt damals als der erste Industrielle Deutschlands, bekannt geworden durch die Qualität des von ihm erzeugten Gußstahls, und seitdem er – zu Beginn der sechziger Jahre – begonnen hatte, statt der bislang für die Geschützrohre gelieferten Rohblöcke vollständige Kanonen herzustellen, sprach die ganze Welt von ihm als dem Kanonenkönig, und Fürsten und hohe Staatsmänner besuchten ihn. Aber er war ein ganz einseitiger Fachmann, fast verbohrt in das, was er als seine Lebensaufgabe ansah, im übrigen als Mensch ziemlich ungenießbar, nicht zu vergleichen mit dem vielseitig interessierten, aufgeschlossenen, Welt und Menschen mit unbefangenen Augen be- trachtenden und dabei liebenswürdigen Siemens. Dieser hatte sich als junger Offizier einmal das ernste Mißfallen seiner militärischen [p 70] Vorgesetzten zugezogen, als er sich an einer an und sich harmlosen freigeistigen Demonstration beteiligte, und bei der Revolution des Jahres 1848 standen seine Sympathien, woraus er kein Hehl machte, auf Seiten des „Volkes“ gegen die „Reaktion“. Den religiösen und politischen Ansichten eines freigeistigen, vom naturwissenschaftlichen Aufklärungs- und Fortschnittsglauben gespeisten bürgerlichen Liberalismus war er treu geblieben, wobei er den Liberalismus, wie seine ganze Zeit, ernst nahm, während due nächste Generation ihn verwässerte und schließlich in sein Gegenteil verwandelte. Da Siemens seine politischen Meinungen freimütig zu äußern pflegte und inzwischen die im Jahr 1858 eingesetzte Regentschaft des Prinzen Wilhelm von Preußen den Fürsten von Hohenzollern als Ministerpräsident berief, um der politischen Erstarrung in Preußen ein Ende zu machen, wurde er stärker, als es vielleicht ursprünglich seine Absicht war, in das politische Getriebe gezogen. Er schloß sich dem einen Jahr später in Eisenach unter dem Protektorat des liberalen Herzogs Ernst von Coburg-Gotha gegründeten Nationalverein an und nahm an seinen Bestrebungen lebhaften Anteil. Darüber berichtet er selbst in seinen Lebenserinnerungen: „ … Hierdurch und durch meine lebhafte Betätigung bei den Wahlen zum Landtage wurde ich mit den leitenden Politikern der liberalen Partei näher bekannt. Ich besuchte die Versammlungen der in Bildung begriffenen liberalen Partei und nahm teil an den Beratungen über Programm und Namen derselben. Die Mehrheit war geneigt, für den Namen ‚Demokratische Partei‘ zu stimmen, während Schulze-Delitzsch sie ‚Deutsche Partei‘ taufen wollte. Ich schlug vor, den Namen ‚Fortschrittspartei‘ zu wählen, da es mit angemessener erschein, die Tätigkeitsrichtung als die Gesinnung durch den Parteinamen zu bezeichnen. Es wurde beschlossen, meinen Vorschlang mit mit dem von Schulze-Delitzsch zu vereinigen und die neue Partei ‚Deutsche Fortschrittspartei‘ zu nennen.“ Das ist der ganze Siemens: es kommt weniger auf die Gesinnung als auf die Tätigkeitsrichtung an, und diese ist eben der Fortschritt.

Auf Betreiben des Kriegsministers v. Room plante die preußische Regierung eine große Armeereform, die ungefähr auf eine Verdoppelung des Heeres und damit auf eine gewaltige Erhöhung des Etats hinauslief. Die liberale Mehrheit des Abgeordnetenhauses lehnte die neue Steuerbelautung ab, zumal die außenpolitischen [p 71] Ziele, die durch diese Heeresvergrößerung gestützt werden sollten, sehr undurchsichtig waren, und da auch eine Auflösung des Parlaments keine gefügigere Zusammensetzung ergab, berief der Regent, der nach dem Tode seines Bruders als Wilhelm I. den Thron bestiegen hatte, auf Rat Roons den damaligen Gesandten in St. Petersburg, O. V. Bismarck, als Ministerpräsidenten nach Berlin. Dem neuen Manne ging der Ruf eines schlimmen Reaktionärs voraus, und da sein Auftraten vor dem Parlament nicht geeignet war, dieses zum Einlenken zu bewegen, war bald der offene Konflikt da, zumal die Heeresvermehrung ohne die parlamentarische Zustimmung durchgeführt wurde, indem sich die Regierung die fehlenden Mittel einfach durch Kreditnahme und Verkauf von Staatsbesitz verschaffte. Das widersprach zweifellos dem Sinne der Verfassung, und in allen freiheitlich gesinnten Kreisen steigerte die Abneigung gegen den gewalttätigen Minister bis zum wilden Haß, dem er durch Unterdrückung der Organe der öffentlichen Meinung zu begegnen suchte. In dieser Situation trat man an Werner Siemens mit dem Ersuchen heran, sich für den Wahlkreis Solingen-Remscheid als Kandidaten der Fortschrittspartei aufstellen zu lassen, und mit einigem Zögern wegen seiner sonstigen Inanspruchnahme willigte er ein und wurde auch gewählt. Er war ein fleißiger Mitarbeiter des Hauses, besonders in den Kommissionen, stöhnte in seinen Briefen zwar dauernd darüber, daß ihn die leidige Politik nicht zur Berufsarbeit kommen ließ, nahm aber anderseits doch leidenschaftlichen Anteil an der allgemeinen politischen Entwicklung. Am 7. Juni 1863 schrieb er in einem Briefe: „ … Hilfe ist nur durch Regierungswechsel, freiwillig oder gezwungen, zu erwarten. Gegen letzteres spricht das langsame und nicht tatkräftige deutsche Naturell fast mehr wie die Macht der Gegner! Vielleicht gehe ich oder auch wir nächstens allein mit Steuerverweigerung vor. Jeder hält es für notwendig, doch niemand für zeitgemäß. Dann präsentiere ich mich vielleicht als politischer Flüchtling! Doch auch ohne das kann allen Deputierten dies Schicksal bevorstehen. Unsere Junker sind, wie die Pflanzer Nordamerikas, vabanque-Spieler, denen man jede Schandtat zutrauen kann, wenn sie dem König erst gänzlich über Gesetzes- und Eidschwurskrupel hinweggeholfen haben …“

Siemens & Halske waren keine Rüstungslieferanten wie Krupp, der die Frage der Heeresvermehrung natürlich von vornherein mit [p 72] anderen Augen ansehen mußte, aber schließlich erhielten die auch Staatsaufträge, und Werner Siemens war dem Könige persönlich nicht unbekannt. Als Werner zu Beginn des Krimkrieges in Petersburg weilte, machten ihm auf Veranlassung des Grafen Kleinmichel, der ihn gegen seinen Willen noch länger dazubehalten wünschte, die russischen Psßbehörden wegen seines Ausreisevisums Schwierigkeiten, und da gerader der Prinz von Preußen in Petersburg weilte, um mit dem Zaren die Haltung Preußens im Krimkriege zu erörtern, erbat und erhielt Siemens eine Audienz beim Prinzen, der ihm die gewünschte Hilfe zusagte und sich dann mit ihm über telegraphische Fragen unterhielt. Der gleiche Mann als König sagte, als ihm in der Konfliktszeit von Chauvin der Typenschnellschreiber vorgeführt wurde, bei der Erwähnung des Erfinders ärgerlich: „Ich kenne keinen Leutnat Siemens“. Offenbar nahm er die oppositionelle Haltung seines früheren Leutnants persönlich übel. Aber Siemens focht das wenig an, und wer ihm zugemutet hätte, seine politische Überzeugung geschäftlichen Rücksichten aufzuopfern, dem wäre er wahrscheinlich grob gekommen.

Bismarck gegenüber freilich erging es ihm wie den meisten Deutschen. Als der Ministerpräsident nach den beiden siegreichen Feldzügen der Jahre 1864 und 1866 sich wieder dem Abgeordnetenhause stellte und die Klugheit besaß, dem Hause durch das Idemnitätsgesetz eine goldene Brücke für den Rückzug zu bauen, war die Stimmung umgeschlagen. Der Erfolg war so groß, so rasch und mit so geringen Opfern errungen, daß die Kritik an den Methoden verstummte. Vor allem aber stand die so heiß ersehnte deutsche Einheit jetzt offenbar dicht vor ihrer Erfüllung, wenn auch in anderer Form, als man es sich 1848 erträumt. Handgreiflich war den Deutschen klar gemacht worden, daß ein hohes Ziel „nicht durch Reden und Majoritätsbeschlüsse“, nicht durch geduldiges Abwarten einer organischen Entwicklung, sondern viel einfacher und schneller dadurch erreicht wurde, daß man sich über verfassungsmäßige Bedenken, historische Legitimitätsansprüche und alte Ordnungen hinwegsetzte und zu den Waffen griff. Der Stimmungsumschwung war begreiflich, zumal wenn man an die gleichzeitige geistige Entwicklung der Deutschen vom Idealismus zum Positivismus, vom Humanismus zum Realismus, von Goethe zu Wagner in Rechnung stellt, oder, wie es ein geistreicher Kulturhistoriker einmal ausgedrückt hat, die Entwicklung von Fichte & Hegel zu Siemens & Halske. [p 73] – Ein ehemaliger Staatsdiener des entthronten Königs von Hannover, Rudolf v. Bennigsen, wandelte die Fortschrittspartei in die nationalliberale um. So machte auch Werner Siemens seinen Frieden mit Bismarck, nicht aus Opportunität, sondern aus gewandelter Überzeugung. Aber er fand an der Politik keinen Geschmack mehr, zumal er sich mit den Geschäftsleuten seines Wahlkreises über Exportfragen überworfen hatte, und konzentrierte seine Interessen nunmehr auf das Geschäft.

Dieses Geschäft hatte mittlerweile aus mehreren Gründen einen neuen Auftrieb gewonnen, und einer der wichtigsten dieser Gründe war ein Plan, dessen Anfänge schon ziemlich weit zurücklagen.

Ostindien war seit zweihundert Jahren Englands wichtigste Kolonie; auf dem Handel mit diesem Lande beruhte ein gut Teil von Englands Reichtum und Macht. Dabei war vor dem Jahre 1869 der Seeweg dahin weit und umständlich, und ein reger Nachrichtenverkehr durch die zwischenliegenden unwirtlichen und unzivilisierten Gegenden praktisch unmöglich. Deshalb war die Erschließung eines telegraphischen Weges nach Indien eines der ersten Ziele, die sich die britische Seekabeltechnik stellte. Das bereits 1859 durch das Rote Meer gestreckte Kabel sollte dem dringend empfundenen Bedürfnis abhelfen, versagte aber schon nach kurzer Betriebsdauer, wie wir wissen. Infolgedessen wurden auch bald Versuche unternommen, Indien auf dem Landwege telegraphisch zu erreichen. Nachdem das russische Telegraphennetz durch den Kaukasus bis an die Grenze Persiens ausgebaut worden war, hatten die Engländer auch in Persien begonnen, Telegraphenlinien einzurichten; zunächst von der Hauptstadt Teheran bis nach Buschir am Persischen Golf, wo sie Anschluß an das von Aden nach Kurrachee in Indien führende Kabel fanden, dann an die kleinasiatische Grenze, und schließlich war auch noch eine Linie von Teheran nach Djulfa im armenischen Hochlande zum Anschluß an das russische Netz entstanden. Man konnte also damals auf zwei Landwegen telegraphisch von England nach Indien kommen, durch Rußland und durch Kleinasien; beide Wege vereinigten sich in Teheran. Aber die Route durch Rußland stand nur auf dem Papier, denn die Perser hatten die Linie Djulfa—Teheran völlig verfallen lassen, und als die russische Regierung, die auf eine telegraphische Verbindung mit Teheran Wert legte, ihnen die Baustoffe für eine Rekonstruktion der Linie im Werte von hunderttausend Rubeln zur Verfügung stellte, [p74] ließen sie das Material liegen und taten nichts. Die anderen persischen Linien, die von den Engländern auf Grund eines englisch-persischen Vertrages von der britisch-indischen Telegraphenverwaltung wahrgenommen wurden, waren bei den Schwierigkeiten der Unterhaltung in dem weiten, wegearmen Lande auch in schlechtem Zustande, und das gleiche galt von dem Telegraphenwesen in der kleinasiatischen Türkei, sodaß auch dieser Weg von England nach Indien höchst unsicher war. Es kam hinzu, daß die Strecken, auf denen durchgehend „gesprochen“ werden konnte, nur kurz waren, sodaß oft umtelegraphiert werden mußte; jede derartige Depeschenübertragung bedeutete aber bei den häufig nur der Landessprache kundigen Beamten eine Gefahr für den Text, und so war es leicht zu erklären, daß die Depeschen, wenn sie endlich nach vielen Tagen ankamen, auf dem weiten Wege bis zur Sinnlosigkeit verstümmelt wurden. Wenn einer von England nach Indien telegraphieren wollte, mußte er schon Glück haben.

Als Indien nach der Niederschlagung des blutigen und gefahrvollen Sepoy-Aufstandes aus den Händen der ostindischen Kompagnie in die Verwaltung der britischen Krone übergegangen war, und die Konsolidierung der politischen Verhältnisse ein rasches Aufblühen seiner Wirtschaft zur Folge hatte, empfanden die hüben und drüben an dem politischen und wirtschaftlichen Gedeihen des Landes interessiertem Kreise den geschilderten Zustand des Nachrichtenverkehrs als schädlich und unwürdig zugleich. William Siemens, der diese Bewegung aufmerksam verfolgte, hatte mit Werner und Karl des öfteren darüber gesprochen, und es waren zwischen den Dreien schon allerlei Pläne erörtert worden, die auf eine unmittelbare telegraphische Landverbindung mit Indien hinausliefen. Eine solche hatte offenbar zur Voraussetzung, daß man die Depesche nicht von Netz zu Netz ohne Rücksicht auf die verschiedenartigen technischen und betriebsmäßigen Eigentümlichkeiten der Netze weiterschob, sondern sie über eine durchgehende, technisch einheitlich gestaltete und einer einzigen Verwaltung unterstehende Linie laufen ließ. Nach Lage der Dinge konnte das nur ein Privatunternehmen sein – an überstaatliche Organisationen dachte damals noch niemand.

Die drei Brüder Siemens waren mit ihrem Projekt schon ziemlich weit gediehen, als der preußisch-österreichische Krieg und seine Nachwirkungen ihre Pläne vorläufig unterbrach. Aber im Oktober [p 75] 1866 wurde v. Lüders, inzwischen zum General befördert, russischer Telegraphendirektor, und dieser Tatsache gab dem Unternehmen einen neunen Anstoß. Lüders war seit seinem ersten Besuche bei Siemens & Halske im Jahre 1850 der Firma sehr wohlgesinnt, und da Werner Siemens der Unterstützung des preußischen, jetzt norddeutschen Telegraphendirektors, Obersten v. Chauvin, von vorne herein sicher war, besuchte er im März 1867 den General v. Lüders und entwickelte ihm folgenden Plan: Es sollte im Anschluß an ein deutsch-englisches Kabel eine direkte Linie durch Norddeutschland, Rußland und Persien nach Teheran gebaut werden, um dort Anschluß an das von der britischen-indischen Verwaltung betriebene Netz zu finden. Preußen wollte den durch sein Staatsgebiet laufenden Teil selbst bauen und der zu gründenden betriebsgesellschaft zur Verfügung stellen. Auf russischem Territorium sollte die Linie durch die Gesellschaft errichtet werden, ebenso auf persischem Boden, da die vorhandene Strecke Djulfa—Teheran unbrauchbar sei. Von der britischen und preußischen Telegraphenverwaltung habe man bereits grundsätzliche Zusagen; jetzt komme es darauf an, von Rußland und Persien entsprechende Konzessionen zu erhalten, wobei man in Persien auf russische Unterstützung hoffe. Lüders ließ sich überzeugen, und so trafen eich Ende April Champain, der Leiter der britisch-indischen Telegraphenverwaltung, v. Chauvin und v. Lüders in St. Petersburg, wo man sich durch einen preußisch-russischen Staatsvertrag im Grundsatz auf den von Werner Siemens gemachten Vorschlägen einigte. Es wurde aber Herbst, bis die Einzelheiten so weit geregelt waren, daß die Brüder Siemens die preußische und die russische Konzession für das gesamte Unternehmen erhielten. An Preußen war für die Bereitstellung und Unterhaltung der Leitung eine Gebühr von 2½ Franken je Depesche von 20 Worten zu zahlen; an Rußland – nur für die Erlaubnis zum Bau und Betrieb der Leitung – eine solche von fünf Franken.

Ein eigenes Kabel zwischen England und Deutschland zu legen war nicht möglich, denn Preußen hatte einer englischen Telegraphengesellschaft, der Electric Co., für mehrere Jahre das ausschließliche Recht der Kabellandung an der preußischen Küste zugestanden, und ein ähnlicher Vertrag bestand mit dem Reuterschen Telegraphenbüro für das ehemals hannöversche [sic!] Staatsgebiet. Man einigte sich mit des Electric Co. und Reuter dahin, daß die neue Gesellschaft das bestehende, von diesen beiden gemeinsam betriebene [p 76] Kabel Lowestoft-Emden mit benutzen durfte. Hierfür und für eine besondere Leitung London-Lowestoft waren 4½ Franken pro Depesche zu entrichten.

Nun mußte noch die persische Konzession erlangt werden. Die Verhältnisse in diesem Lande waren recht verworren. Wie damals allgemein im vorderen Orient führte auch hier eine absolutistische, aber schwache Staatsgewalt das Willkürregiment eines von Intrigen geleiteten Hofes, während die Provinzgouverneure in latenter Rebellion gegen die Zentralregierung standen und im Norden des Landes von Rußland, im Süden von England für deren politische Zwecke eingespannt wurden. So war das Land in zwei Einflußsphären fremder Mächte zerrissen, ein Zustand, an dem sich fast ein Jahrhundert lang grundsätzlich nichts geändert hat.

Das Telegraphenwesen war auch ein Objekt dieser politischen Rivalitäten, außerdem betrachteten der Schah und seine Verwandtschaft es als ihr persönliches Eigentum; sie vereinnahmten ihren Gebührenanteil, bezahlten aber die Beamten nicht und schuldeten den fremden Mächten Geld für die gelieferten Anlagen, die sie dann verkommen ließen – kurz, es war ein heilloser Zustand, in den außer den Nächstbeteiligten kaum einer einen klaren Einblick hatte. Es war daher nötig, an Ort und Stelle zu versuchen, sich diesen Einblick zu verschaffen, um auf Grund dessen dann über die Konzession zu verhandeln.

Walter, der zweitjüngste der Brüder Siemens, saß schon seit längerer Zeit in Tiflis, wo er die Interessen seiner Brüder, teils in der dortigen Filiale, teils für das Kupferbergwerk Kedabeg wahrnahm; außerdem war er zum deutschen Konsul bestellt worden. Er hatte weniger von den großen Talenten der Älteren, sondern war ein Bruder Leichtfuß, aber ein gut aussehender Mann mit angenehmen Manieren und im Umgang mit Menschen nicht ungewandt. So erhielt er den Auftrag, nach Teheran zu reisen, um dort sein Heil zu versuchen.

Da er sich in Tiflis schon einige Erfahrungen in orientalischen Geschäftspraktiken erworben hatte, rüstete er sich entsprechend aus, wobei er von seinem Bruder Karl beraten wurde, der auch schon einiges von den persischen Gebräuchen gehört hatte. Karl schreibt darüber an Werner: „Walter braucht in Persien durchaus einen gesunden orientalischen Schuft als Gehilfen, sonst bringt er nichts fertig … Der Schah hat seinem Onkel, welcher Telegraphenminister [p 77] ist, alle persischen Linien geschenkt, und letzterer würde sie gern gegen Geld losschlagen. … Viel Geld auf einmal zu zahlen soll nicht ratsam sein, weil der Herr Onkel verschwenderisch ist und er unser Feind werden könnte, wenn er alles Geld totgeschlagen und von uns nichts mehr zu kriegen hat. … In jedem Falle muß die Unterhandlungen mit entsprechenden Geschenken beginnen. … Blank müssen die Geschenke sein, glänzend, nach viel aussehend, aber leicht transportabel. Ein persischer Minister soll sein Zimmer mit europäischen Wagenlaternen ausstaffiert haben ...“

Unter solchen Auspizien reiste Walter Mitte Oktober 1867 nach Teheran ab und blieb dort bis Mitte Januar 1868, nachdem er nach wechselvollen Verhandlungen um die Jahreswende die Konzession erhalten hatte. Sie gestattete den Brüdern Siemens, eine Neue Linie Djulfa—Teheran neben der alten, verfallenen zu bauen und zu betreiben. Als Gegenleistung erhielt Persien die Erlaubnis zur kostenlosen Benutzung der Strecke für den innerpersischen Verkehr und eine Abgabe, die 10½ Franken je Depesche nicht überschreiten sollte. Unklar war nur, wie sich später herausstellte, auf welche Strecke des persischen Netzes sich diese Abgabe bezog. Anscheinend war von den Brüdern Siemens die Bestimmung aufgefaßt so worden, daß sie für die Strecke von Teheran nach Buschir gelte, weil in Aussicht genommen war, nach dem Ablauf der englischen Konzession auch diese Strecke den neuen Konzessionären zur Benutzung zu übergeben.

Man konnte nun, zu Beginn des Jahres 1868, an die Gründung der Gesellschaft gehen und entschloß sich dazu, eine Aktiengesellschaft englischen Rechts mit dem Sitz in London zu schaffen, aber die Hälfte des Kapitals auf dem Kontinent unterzubringen. Dieses Kapital sollte 450 000 Pfund Sterling betragen, und dem zeichnungslustigen Publikum wurde in dem Prospekt folgende Rechnung vorgeführt: In den Festsetzungen der Berner Telegraphenkonferenz hätten sich die beteiligten Länder darauf geeinigt, daß eine Depesche von 20 Worten von England nach Indien nicht mehr als 87½ Franken kosten dürfe. Davon seien an Abgaben zu leisten an:

Reuter und die Electric Co ……………… 4½ Franken

Preußen ………………………………… 2½ "

Rußland ………………………………… 5 "

Persien ………………………………….. 10½ "

Für das Kabel Buschir—Kurrachee …….. 24½ "

Indien …………………………………… 11½ "

——————————

Zusammen 58½ Franken

[mit Kurrachee ist Karachi gemeint, fj; p 78] sodaß die Gesellschaft je Depesche 29½ Franken behalte. Man rechne zunächst mit 200 Depeschen für den Arbeitstag in jeder Richtung, das ergebe einschließlich der Einnahmen aus dem innerrussischen Verkehr jährlich 3 712 500 Franken. Die gesamten Betriebs- und Unterhaltungskosten im Jahre seien auf 1½ Millionen Franken veranschlagt, sodaß 2 212 500 Franken oder 88 500 Pfund jährlich zur Verteilung an die Aktionäre übrig blieben, bei einem Aktienkapital von 450 000 Pfund also fast 20 Prozent Dividende! Dabei sei die Zahl von 200 Depeschen je Tag sehr vorsichtig geschätzt, erfahrungsgemäß steigerten sie sich nach Einspielen des neuen Verkehrsmittels sehr rasch, sodaß die Rentabilität des neuen Unternehmens glänzend sein werde. Es kam natürlich, wie gewöhnlich in solchen Fällen. ganz anders.

Vorläufig zeichneten die Leute, in Deutschland schnell, in England zögernd, da man dort die Seekabelverbindung, weil vollständig unter britischer Kontrolle stehend, als die eigentliche Lösung des Problems ansah und wußte, daß die inzwischen entstandene Britisch-Indian-Telegraph Co. die Herstellung eines neuen Kabels durch das Rote Meer mit aller Energie und mit großen Mitteln betrieb; war doch schon die Rede davon, daß das Riesenschiff, der [sic!] „Great Eastern“, das achte Weltwunder, als Kabellegungsschiff für diese wichtige Aufgabe ausersehen sei. Aber das Geld kam zusammen; die Brüder Siemens beteiligten sich vertragsgemäß mit einem Fünftel des Gesamtkapitals an der Zeichnung, und so trat am 8.April 1868 „The Indo-European Telegraph Co.“ ins Leben. Die Brüder Siemens übertrugen ihr die Konzessionsrechte und erhielten dafür den Bauauftrag zur pauschalen Summe von 400 000 Pfund sowie den Auftrag auf die Unterhaltung für 34 000 Pfund im Jahre. Das war das größte Geschäft, das Siemens & Halske und Siemens Brothers bisher abgeschlossen hatten.

Nun konnte mit dem Bau begonnen werden. Man hatte sich in den Vorbesprechungen auf die allgemeine Linienführung London—Lowestoft—Emden—Berlin—Thorn—Warschau—Shitomir—Odessa—Kertsch—Suchum—Tiflis—Djulfa—Teheran, eine Strecke von schätzungsweise 6000 Kilometern, geeinigt; davon hatte die Gesellschaft [p 79] das Stück von Thorn nach Teheran, etwa 4700 Kilometer, selbst zu errichten. Es waren zwei Drähte [im Bild sieht man aber in Persien drei Isolatoren am Mast. Der dritte Draht diente innerpersischem Verkehr, der vertraglich vereinbart war – Quelle: W.Siemens Wissenschaftliche Arbeiten und Patente – Danke für den Hinweis, Herr Zilg! fj] von 6 Millimeter Durchmesser zu ziehen mit etwa 70 000 Stützpunkten, die in Polen als Fichten-, im südlichen Rußland als Eichenmaste und im Kaukasus und in Persien als eiserne Maste gedacht waren. Strittig war zunächst die Linienführung zwischen der Krim und dem Ostende des Schwarzen Meeres. Das Gebirge war hier so gut wie unwegsam und noch durch keine Straße, die diesen Namen verdiente, erschlossen, dazu von zahlreichen Räuberbanden unsicher gemacht, und an der Küste trat es [das Gebirge. fj] dicht am Meer heran, streckenweise in gewaltigen Felswänden aufsteigend, an die nach der klassischen Sage der Göttervater den Prometheus hatte anschmieden lassen. Erkundungen ergaben, daß hier, wo im Winter die kalten Stürme den Wogengischt gegen die Felsküste treiben und alles mit einer Eiskruste überziehen, an eine Unterhaltung der Leitung nicht zu denken war. Schweren Herzens stimmte Werner dem Vorschlage Williams zu, diese Küstenstrecke durch ein Seekabel zu umgehen; die Erinnerung an die früheren Erfahrungen mit Seekabeln schreckte immer noch. Es sollte dann seinem Wunsche nach wenigstens ein mit starken Stahldrähten armiertes Kabel gewählt werden, das die nötige Festigkeit besaß. Aber William versteifte sich wieder auf seinen Kupferschuppenpanzer, und schließlich gab der Bruder seinem Drängen widerstrebend nach.

Mit der Schaffung einer durchgehenden Linie London-Teheran war die technische Aufgabe noch nicht gelöst, denn weder mit Morse- noch mit Hughes-Apparaten ließ sich eine Entfernung von 6000 Kilometern in einem Zuge überbrücken. Werner Siemens wollte aber gerade in diesem Falle zeigen, „was die Telegraphie leisten“ könne. Ihm kamen jetzt die Erfahrungen zugute, die er bei seinen vielen vergeblichen Bemühungen um den Typenschnellschreiber gesammelt hatte. Er entwarf einen Morseapparat besonderer Konstruktion, der nach Art des polarisierten Relais arbeitete und, so empfindlich wie ein Relais, in der Lage war, das aus einem Streckenabschnitt entnommene Telegramm selbsttätig auf den nächsten zu übertragen, wobei der Apparat zur Kontrolle das durchlaufende Telegramm niederschrieb. Zum Senden benutzte er den gestanzten Lochstreifen; die Gebeeinrichtung, durch die der Lochstreifen gezogen wurde, war so eingerichtet, daß die von einem Induktor mit Doppel-T-Anker erzeugten Stromstöße wechselnder [p 80] Richtung genau mit dem Takt der vom Lochstreifen verursachten Stromschließungen übereinstimmten. Neben dieser maschinellen Sendung mit Induktionsstromstößen war aber auch das Geben mit der gewohnten Morsetaste möglich.

Werner Siemens wußte aus Erfahrung, daß beim Bau solcher langen Telegraphenlinien, zumal in unwirtlichen Gegenden, die größte Schwierigkeit in der Transportfrage liegt, und deshalb widmete er diesem Umstande seine besondere Aufmerksamkeit. Auch die klimatischen Bedingungen griffen bestimmend in die Baudispositionen ein. In Polen und im mittleren Rußland, vor allem aber im Kaukasus, konnte man nur im Sommer bauen; in Persien wegen der Sommerhitze nur im Winter. Die Eichenstangen mußten in Rußland im Frühjahr geflößt werden; manche andere Transporte über die Steppen machte man am besten im Winter mit Schlitten. Die größte Schwierigkeit bereitete das Heranschaffen des Baumaterials nach Persien. Es mußte von England auf dem Seewege nach St. Petersburg reisen, von dort mit der Eisenbahn bis Nischni-Nowgorod, dann wolgaabwärts im Flußkahn, dann wieder im Seeschiff über die ganze Länge des Kaspischen Meeres südwärts bis Rescht, und nun sollte es nach Landesbrauch auf Maultierrücken die die Reise über das unwegsame Elburs-Gebirge auf die iranische Hochebene antreten. Man schickte Achsen und Wagenräder nach Rescht voraus und baute dort für das Gebirge geeignete Wagen zusammen, denn man hatte auf die persische Strecke allein 10 000 Zentner Leitungsdraht zu schaffen, von den schweren eisernen Stangen ganz zu schweigen. Drei Bauabschnitte arbeiteten gleichzeitig, der russische, der kaukasische und der persische, jeder unter einem Bauleiter, die weitgehende Selbständigkeit in ihren Dispositionen genossen. Es waren das Leute, die sich in der Siemensschen Schule alle von der Pike in die Höhe gearbeitet hatten, wie Hemp, ein früherer Offiziersbursche Werners, einer der tüchtigsten Mitarbeiter, über die er verfügte, und die beiden Brüder Höltzer, von denen der eine im Kaukasus sich mit dem Fieber, der andere in Persien mit der Wüste herumschlug. Ihre Instruktion lautete: „Wir haben das beste Material ausgesucht und verlangen, daß Ihr damit die beste Arbeit verbindet, denn alle Mängel [p 81] gehen später auf unsere Kosten; im übrigen seht zu, wie Ihr fertig werdet.“ Sie wurden fertig.

Als der Bau in vollem Gange war, kamen im Hochsommer 1868 in Wien die Vertreter des Telegraphenvereins zusammen, der drei Jahre vorher in Paris gegründet worden war, um neben technischen Fragen das Gebührenwesen zu regeln. Auf dieser Konferenz wurden auch die Verhältnisse der indo-europäischen Telegraphengesellschaft erörtert, und es fand sich eine Anzahl von Kritikern, die offenbar darüber unzufrieden waren, daß der Durchgangsverkehr von England nach Indien ihren Netzen entzogen werden sollte. Werner Siemens war auch auf der Konferenz anwesend, um sein neues, für die Indolinie bestimmtes Telegraphensystem sowie die Quecksilber- Widerstandseinheit zu vertreten. Da beides den ungeteilten Beifall der Fachleute fand und die „Siemens-Einheit“ (http://de.wikipedia.org/wiki/Siemens_(Einheit) fj) sogar zur Norm des Welttelegraphenvereins erhoben wurde, reiste er befriedigt wieder ab, wähnend, daß der Indolinie keine Gefahr mehr drohe. Kurz darauf erschien Lüders in Berlin und berichtete harmlos, man habe in Wien für den Verkehr nach Indien neue Höchstgebühren festgesetzt, der Preis der Zwanzig-Wort-Depesche betrage jetzt 71 Franken gegen 87½ Franken nach der bisherigen Norm. Außerdem stehe nunmehr Persien für die Strecke Djulfa—Teheran eine Abgabe von 5 Franken und der britisch-indischen Verwaltung für Teheran—Buschir eine solche von 8½ Franken zu.

Werner Siemens war wie vom Donner gerührt, als er diese Nachricht vernahm, denn sie bedeutete das Ende des mit so großen Hoffnungen begonnenen Unternehmens – bei diesen Gebühren und Abgaben blieb für die Gesellschaft praktisch nichts mehr übrig. Dabei waren bereits für hunderttausende von Pfund Materialien beschafft und größtenteils unterwegs, viele Menschen in Bewegung gesetzt, Verpflichtungen aller Art eingegangen – und nun dies! Es war eine Katastrophe.

Lüders, kleinlaut geworden, erbot sich zu versuchen, die russische Abgabe um 1—1½ Franken herabzusetzen. Aber das nutzte nicht viel: die Brüder Siemens waren sich darüber klar, daß es, wenn man schon den Tarifsatz nicht mehr ändern könne, vor allem darauf ankomme, den Persern die fünf Franken pro Depesche wieder zu entreißen, die sie sich, im Widerspruch mit der Konzession, in Wien von den freigebigen Konkurrenten der Indolinie hatten bewilligen lassen. Nun war Walter Siemens nicht mehr am Leben, [p 82] er war ein halbes Jahr nah seiner Rückkehr aus Teheran in Tiflis tödlich verunglückt; auch Kar1 hatte den Kaukasus, wo er seit einigen Jahren wohnte, des Gesundheitszustandes seiner Frau wegen verlassen müssen. Irgend jemand mußte aber unbedingt nach Teheran reisen.

Die Wahl fiel auf den Regierungsassessor Georg Siemens, den Sohn des früheren Teilhaben der Firma, der ihr zur Zeit als Syndikus diente und bereits bei den Gründungsverhandlungen in London sein Geschick bewiesen hatte. Er sollte nicht nur mit der persischen Regierung verhandeln, sondern auch den Bauleiter unterstützen, der dem Raffinement der kleinen und großen Gauner dort im Lande anscheinend doch nicht ganz gewachsen war. In dem Jahre, das seit den Verhandlungen Walters in Teheran verstrichen war, hatten die Telegraphenverhältnisse in Persien ein noch verworreneres Aussehen gewonnen als bisher. Aus den Bemühungen der deutschen Konzessionäre hatten die persischen Machthaber geschlossen, daß an dem Telegraphenwesen noch viel Geld zu verdienen sei, und ebenso waren die englischen Telegrapheninteressenten hellhörig geworden. Hatten sie bis dahin so getan, als ob ihnen der Ablauf ihrer Konzessionen im Jahre 1872 ganz gleichgültig sei, so konnten sie jetzt ihre Anteilnahme nicht verbergen. Die britische sowohl wie die russische Regierung hatten zwar der Indo-Europäischen Telegraphengesellschaft zugesagt, sie in ihren Ansprüchen gegen die persische Regierung unterstützen zu wollen, aber das englische Versprechen war mit Rücksicht auf die British-Indian Telegraph Co. nicht ganz ernst gemeint, und die russische Unterstützung war auch nur lau. Der Gesandte Ihrer britischen Majestät hatte grundsätzlich keine Instruktionen, wenn er von Georg Siemens um etwas angegangen wurde, und der russische Geschäftsträger tat nur etwas, wenn er hoffte, die britischen Interessen damit schädigen zu können. Die persönliche Habgier der persischen Großen anderseits hatte sich noch erheblich gesteigert: „Wenn man die verschiedenen persischen Beamten dafür, daß sie dm Bau nicht hindern, in Geld bezahlt, muß man 1150 Tomans = 7150 Rubel bezahlen. Bei Geschenken aber kommt man viel billiger weg (Flinten mit recht viel Arabesken, womöglich in Gold und damasziert; Doppelpistolen; Taschenuhren – nur von Dent in London – mit persischem Zifferblatt und mit Metallplatte statt Glas; Wanduhren mit recht glitzernden, massiven Gehäusen, [p 83] massiv; Pendeluhren mit recht viel goldenen Verziehrungen; Fernrohre, recht vergrößernd; Stereoskope mit Ansichten großer Städte; Reisespiegel; Schreibetuis mit viel eingelegter Arbeit und Muscheln, recht viel Spiegel im Innern; Wasserfilter in kleinster Größe usw.). Die Aussicht auf Heringe hat in nicht unwichtigen Kreisen Sensation erregt.“

Georg Siemens blieb acht Monate in Persien, fest entschlossen, nicht eher abzureisen, als bis er sein Ziel erreicht hatte. Da man sich von vornherein darüber klar war, daß die Perser auf den ihnen in Wien zugestandenen Vorteil nicht ohne Gegenleistung verzichten würden, war der Plan gefaßt worden, ihnen dafür eine natürlich niedrigere, aber feste Summe anzubieten. Außerdem wollte man sich um die Konzession für eine neu zu erbauende Linie Schiras—Bender Abbas bewerben; auf diese Weise rückte man auf dem Landwege näher an Indien heran und brauchte das Kabel durch den Persischen Golf mit seinen hohen Gebühren nicht zu benutzen.

Nach monatelangen zermürbenden und ergebnislosen Verhandlungen mit den Persern spielte Georg seinen letzten. bis dahin zurückgehaltenen Trumpf aus. Er bot der britisch-indischen Verwaltung die gerade im Bau befindliche Strecke Djulfa—Teheran an. Ehe noch die Engländer ernsthaft zu dem Angebot Stellung nehmen konnten, erfuhren es die Perser – dafür hatte Georg gesorgt – und erschraken heftig. Sie waren so froh gewesen, es mit einer harmlosen, zur Hälfte deutschen Privatgesellschaft zu tun zu haben statt mit den beiden rivalisierenden Großmächten, bei denen jedes Geschäft mit offenen oder versteckten Erpressungen politischer Art verknüpft war, daß ihnen diese Aussicht höchst bedenklich vorkam. Georg Siemens erwiderte ihnen achselzuckend, daß ihre Halsstarrigkeit ihn zu diesem Verzweiflungsschritt getrieben habe – die Indo-European denke nicht daran, an ihrer Habsucht zu Grunde zu gehen. Jetzt kamen die Verhandlungen ernsthaft in Fluß, und man einigte sich schließlich dahin, daß Persien seinen Anspruch auf die berüchtigten fünf Franken gegen eine Zahlung von 12 000 Tomans jährlich fallen ließ und die Konzession Schiras—Bender Abbas erteilte.

Es war ein mühsam errungener und teuer erkaufter Sieg, denn Lüders war wütend, als er erfuhr, daß die in der russischen Einflußzone liegende Linie von seinen Freunden, deren Interessen er nicht ohne Mühe seiner Regierung gegenüber vertreten hatte, beinahe [p 84] an die Engländer verkauft worden sei. Werner Siemens, der ihn darauf in Petersburg besuchte, beruhigte ihn schließlich mit dem Hinweis, daß er, Lüders, durch seine Fahrlässigkeit in Wien die Gesellschaft in die schlimme Lage gebracht habe, aus der sie sich nun bei entsprechender Steigerung des Verkehrs infolge der Tarifermäßigung langsam wieder herauszuarbeiten hoffe.

Anfang 1870 waren die Bauarbeiten nach großen Mühen und Schwierigkeiten endlich abgeschlossen, auch das Kabel durch das Schwarze Meer war durch William Siemens persönlich, diesmal ohne Zwischenfall, verlegt worden. Aber die Betriebseröffnung der Linie zog sich in die Länge. Immer wieder traten Leitungsunterbrechungen auf, begünstigt durch einen abnorm strengen Winter, das Personal war noch nicht eingeübt, die „Stationen zankten sich“, vor allem aber schien das Apparatsystem nicht das zu halten, was sich sein Schöpfer davon versprochen – er war eben mit der Empfindlichkeit bis an die Grenze des Zulässigen gegangen, und es bedurfte gewisser schmerzhafter Erfahrungen, bis man gelernt hatte, diese Kunstwerke der Elektromechanik sicher im Dauerbetriebe zu verwenden. Werner Siemens war in jener Zeit fast täglich mehrere Stunden im Telegraphenzimmer der Berliner Station der Indolinie und exerzierte das Personal der ganzen Strecke ein, wobei ihm dann etwa von Shitomir, Kertsch oder Tiflis auffällige technische Erscheinungen und unerwartete Schwierigkeiten gemeldet wurden, zu deren Behandlung er seine Anweisungen gab. Wochenlang dauerte dieser Zustand; seine Brüder und Mitarbeiter begannen zu verzagen. die Öffentlichkeit wartete, die Gerüchte begannen aufzusteigen, die Aktien fielen an der Börse. Werner war zuletzt der einzige, der den Kopf oben behielt; mit einer Verbissenheit sondergleichen arbeitete er weiter – es mußte gehen, seine Ehre war verpfändet.

Unterdessen hatte der [Dampfer. fj] „Great Eastern“ das Ende des Kabels durchs Rote Meer, des Schlußstücks der durchgehenden Seekabelverbindung von England nach Indien, unter dem Getöse der Presse glücklich in Aden gelandet, und kurz darauf flogen die ersten Depeschen von England nach Indien auf dem Seewege. Es ging zwar mit dem Telegraphieren etwas langsam und umständlich durch die mehrfach notwendigen Ablesungen des Spiegelgalvanometers, aber es ging, und zwar offensichtlich ganz sicher. Jetzt fielen die Aktien der Indo-European erst recht.

[p85] Aber nun glaubte auch Werner Siemens so weit zu sein. Zum 12. April 1870 lud sein Bruder William den ihm bekannten General William Baker, Mitglied der indischen Regierung in London, zusammen mit einer Anzahl anderer bekannter Persönlichkeiten in das Telegraphenzimmer der Gesellschaft in London und bat ihn, ein Telegramm nach Indien zu senden. Der General schickte eine Botschaft an seinen Freund Oberst Robinson in Kalkutta und hielt nach einer Stunde dessen Antwort in seinen Händen. Die Entfernung London—Kalkutta, über die Leitung gemessen, betrug 11 000 Kilometer, also mehr als ein Viertel des Erdumfangs. Das hatte bis dahin noch niemand fertig gebracht.

Als Werner Siemens wenige Tage später die Zeitungen durchsah, wußte er, daß er ein berühmter Mann geworden war. Und dieser Ruhm war ehrlich verdient.

Lange währte freilich die Freude über den endlichen Erfolg der Indo-Linie nicht. Am 1. Juli 1870 zerriß das Kabel im Schwarzen Meere durch ein Erdbeben an mehreren Stellen gleichzeitig, und eine genaue Untersuchung ergab, daß es nicht wiederherzustellen war. Man stand daher vor der Frage, ob man ein neues Kabel verlegen oder die inzwischen durch einen Straßenbau geschaffene Möglichkeit, das Gebirge zu überqueren, benutzen solle, und entschloß sich für die zweite Alternative, weil man sich sagte, daß bei der Häufigkeit der Erdbeben in jener Gegend ein Küstenkabel durch die Geröllablagerungen ständig gefährdet sei. Nach einem halben Jahre Bautätigkeit konnte die indo-europäische Telegraphenlinie zu Beginn des Jahres 1871 wieder dem Verkehr übergeben werden und hat diesen dann, mit einer durch den Krieg bedingten Unterbrechung von 1914 bis 1921, bis zum Jahre 1931, also sechzig Jahre lang als eine der schnellsten, sichersten und rentabelsten der großen Telegraphengesellschaften durchgeführt.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Wilfried Feldenkirchen, Werner von Siemens, Erfinder und Unternehmer, Piper München 1996, ISBN 3-492-03897-2 ab Seite 128:

Die Indo-Europäische Telegraphenlinie

Eine erste Telegraphenlinie nach Indien war bereits 1860 von der Red Sea and India Telegraph Co. errichtet worden. An einigen Teilstrecken war Siemens aufgrund der Zusammenarbeit mit Newall & Co. als Prüfer beteiligt gewesen. Die Linie litt jedoch an zahlreichen Unzulänglichkeiten. Auch zwei weitere Linien über den Landweg, über Persien und Rußland bzw. Persien und die Türkei, die seit 1865 in Betrieb waren, erwiesen sich als sehr störanfällig. Da die Depeschen auf den Zwischenstationen neu eingegeben [p 129] werden mußten, die persischen oder russischen Beamten aber ihren Inhalt oft nicht verstanden, kamen sie vielfach kaum noch lesbar beim Empfänger an. Außerdem arbeiteten wegen des häufigen Umtelegraphierens beide Linien sehr 1angsam.l124

Werner von Siemens wollte diese Probleme mit dem Bau einer neuen Linie beseitigen, die die Depeschen per Induktionsstrom vollautomatisch befördern sollte. Einen solchen Plan hegten die Brüder schon seit 1865, die Verwirklichung erwies sich jedoch aus technischen und politischen Gründen als schwierig. England befürchtete bei einer Linienführung durch Rußland einen Machtzuwachs des Zarenreiches und stand einer Zusammenschaltung nationaler Netze ablehnend gegenüber. Der preußisch-österreichische Krieg unterbrach zunächst die Verhandlungen der Brüder Siemens um Konzessionen. Nach Kriegsende verbesserte sich ihre Position jedoch erheblich, da zwei Männer, zu denen Werner von Siemens gute persönliche Kontakte pflegte, entscheidende Stellungen im Telegraphengeschäft übernahmen: Bei den beiden Persönlichkeiten handelte es sich zum einen um General von Lüders, der bereits das erste Rußlandgeschäft mit Siemens & Halske vermittelt hatte und der im Oktober 1866 zum neuen Telegraphendirektor ernannt wurde, und zum zweiten um den preußischen Amtsinhaber von Chauvin, der im selben Jahr die Position des Norddeutschen Telegraphendirektors erhielt.

Nach einem Treffen der Telegraphendirektoren Champain (Englisch-Indische Telegraphenverwaltung), Chauvin und Lüders im April 1867 erhielten die Brüder Siemens im Herbst die preußische und die russische Konzession zum Bau der Linie. Eine eigene Kabellegung von Deutschland nach England war jedoch nicht möglich, da Preußen mit der Electric Company einen Vertrag geschlossen hatte, der ihr auf mehrere Jahre das alleinige Recht der Kabellegung sicherte. Eine ähnliche Vereinbarung gab es auch mit dem Telegraphenbüro Reuter für das ehemalige Hannoversche [p 130] Staatsgebiet. Mit beiden Unternehmen konnte man jedoch Absprachen treffen.

Besonders schwierig gestalteten sich die Verhandlungen mit Persien, das einerseits eine starke Abhängigkeit von England und Rußland auf jeden Fall vermeiden, adererseits die Telegraphenkonzession als willkommene Einnahmequelle möglichst teuer verkaufen wollte. Als Unterhändler wurde Walter Siemens nach Teheran geschickt. Walter hatte sich nach dem Kauf des Kupferbergwerks Kedabeg in diesem »Privatgeschäft« von Werner und Carl Siemens engagiert und war von seinen Brüdern mit 20 % beteiligt worden. Durch die Arbeiten in Tiflis, wo er auch zum deutschen Konsul ernannt wurdel125, war er mit den Geschäftspraktiken in diesem Teil der Welt besten vertraut. Seinen Auftrag in Teheran führte er mit großer Zähigkeit und Geschick aus. Nach mehrmonatigen Verhandlungen erhielt er zum Jahreswechsel 1867/68 eine Konzession für den Bau und Betrieb einer Telegraphenlinie von Djulfa nach Teheran.

Nachdem diese ersten Hürden aus dem Weg geräumt waren, mußte die Finanzierung des Linienbaus sichergestellt werden. Die Indo-Europäische Telegraphenlinie versprach zwar ein wirtschaftlicher Erfolg zu werden, doch waren die technischen Probleme und die sich aus der Linienführung durch vier verschiedene Hoheitsgebiete ergebenden Schwierigkeiten nicht zu unterschätzen. Werners ursprünglicher Plan, das Kapital auf dem Wege der Bankenfinanzierung aufzubringen, ließ sich nicht umsetzen. Verhandlungen mit dem Bankier Rothschild, der drei Viertel der erforderlichen Summe zur Verfügung stellen sollte, und parallel geführte Gespräche mit den Kölner Bankhäusern Schaaffhausen und Mevissen führten zu keinem Ergebnis126, so daß sich die Brüder Siemens entschlossen, das Projekt über den Aktienmarkt zu finanzieren. Zur Aufbringung des Kapitals wurde am 8. April 1868 die »Indo-European Telegraph Company« (IET) als Aktiengesellschaft englischen Rechts mit einem Kapital von 450000 £ gegründet. Siemens Brothers und Siemens [p 131] & Halske übernahmen 20 % des Kapitals, die übrigen 80 % wurden zur Hälfte in England, zur Hälfte auf dem Kontinent zum Kauf angeboten. Die Brüder Siemens brachten ihre Konzessionen ein und sicherten sich dafür den Bauauftrag zum Pauschalpreis von 400000 £. Für den Unterhalt der Strecke sollte Siemens 34000 £ jährlich erhalten. Die Plazierung der Aktien erfolgte in Deutschland zügig, in England allerdings schleppend.

Die Indo-Europäische Telegraphenlinie sollte von allen Teilen des Siemens-Gesamtgeschäftes gebaut werden. Die Bauausführung lag bei Berlin und St. Petersburg, während Siemens Brothers in London die Verlegung der Unterseekabel im Schwarzen Meer und die Anlieferung der Materialien übernahm. Da an drei Abschnitten gleichzeitig gebaut wurde, traten neben technische besonders logistische Probleme. Die größten Schwierigkeiten für das umfangreichste bis dahin von Siemens je begonnene Projekt waren jedoch finanzieller Natur. Im Sommer 1868 tagte der drei Jahre zuvor in Paris gegründete Welttelegraphenverein in Wien, um neben technischen Fragen das Gebührenwesen zu regeln. Nach der Abreise von Werner von Siemens wurden mit den Stimmen seiner Konkurrenten, aber auch ohne Widerstand des russischen Telegraphendirektors Carl von Lüders, die Gebühren für Depeschen von England nach Indien von 87,5 auf 71 Franc gesenkt. Für die Strecke Djulfa-Teheran sollte außerdem die persische Regierung 5 Franc, für die Strecke Teheran-Buschir die britisch-indische Telegraphenverwaltung 8,5 Franc Gebühren erhalten127. Damit waren alle Rentabilitätsrechnungen der Brüder Siemens hinfällig; aufgrund der hohen Abgaben für die Konzessionen mußte der Bau der Linie zu einem Verlustgeschäft der Betreibergesellschaft führen. Auch das Angebot der russischen Telegraphenverwaltung, ihre Konzessionsgebühren ein wenig zu senken, konnte daran nichts ändern. Werner von Siemens sah den einzigen Ausweg darin, in Persien neu zu verhandeln und die Gebührenerhöhung dort [p132] rückgängig zu machen oder wenigstens zu mildern. Ein doppelt schwerer Verlust war unter diesen Umständen der Tod von Walter Siemens im Frühsommer 1868 infolge eines Unfalls. Für Persien mußte also ein neuer Unterhändler gesucht werden, der das volle Vertrauen des Firmenseniors besaß. Die geeignete Person war Georg Siemens (1839-1901), der Sohn von Werners Vetter und vormaligem Kompagnon, der für die Brüder damals als Syndikus tätig war. Georg Siemens erwies sich bei der Führung der Verhandlungen als äußerst geschickt. Während der acht Monate Aufenthalt in Persien erreichte er mit der Drohung, die gesamte Linie an Großbritannien zu verkaufen, ein Einlenken des Schahs, der ein jährliches Fixum von 12000 Tomans akzeptierte.128

Dank tüchtiger Bauleiter an den einzelnen Streckenabschnitten, denen Werner von Siemens weitgehend freie Hand gelassen hatte, sowie einer umsichtigen Gesamtkoordination, [p 133] um die sich der neu eingestellte Telegrapheningenieur Carl Frischen und Carl Siemens verdient gemacht hatten, konnten die Bauarbeiten Anfang des Jahres 1870 erfolgreich abgeschlossen werden. Allerdings wurde die Linie noch nicht sofort in Betrieb genommen, denn der strenge Winter, aber auch die mangelhafte Schulung des Personals mit dem neuen Apparatesystem, dem Lochstreifentelegraphen mit Kurbelinduktor, der weitere Handarbeit unnötig machte, verhinderten eine rasche Eröffnung. Da in der Zwischenzeit die »Great Eastern« die Seekabelverbindung nach Indien wieder hergerichtet hatte, fielen die IET-Aktien massiv im Wert, so daß Eile geboten war. Am 12. April 1870 tauschte Wilhelm Siemens in London vor geladenen Gästen von London nach Kalkutta, einer Strecke von 11000 km, binnen einer Stunde Telegramme aus. Werner von Siemens hatte sein technisches Ziel erreicht, nämlich »eine lange Normallinie herzustellen und in Gang zu bringen, welche zeigt, was die Telegraphie jetzt wirklich zu leisten imstande ist«.129 Darüber hinaus war er über Nacht ein berühmter Mann geworden.